_

La crisis global y la pandemia, la caída de los países de Europa central como espejos en los cuáles vernos reflejados como modelo a seguir, el sistema que necesitará una transformación profunda de las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales, es un contexto propicio para desde nuestra América alzar la voz y hacer caso al llamado histórico de José Martí: “Inventamos o erramos”. Entonces, inventemos.

Pensar una América sin colonialismo o descolonial no implica hacer borrón y cuenta nueva y olvidarse de nuestra historia, ni mucho menos creer que todo lo pasado no sirvió en la lucha por la emancipación o la liberación o la independencia de los centros de poder. Por el contrario, las luchas pasadas, las resistencias a las distintas formas de opresión, las diversas formas de organización de los movimientos sociales y del cuerpo social, son insumos, son hojas de ruta que debemos leer y, en todo caso, intentar completar. Se trata aquí de pensar cómo es posible la construcción de una América que pueda ser auto interpretada a partir de pensamientos y categorías propias, latinoamericanas y no occidentales. En definitiva, a partir de una epistemología y una producción del conocimiento fabricada en este continente.

En línea con Aníbal Quijano, cuando los europeos llegaron y colonizaron América, establecieron un nuevo patrón de poder definido por la idea de raza. A partir de este nuevo patrón de orden mundial, la producción de conocimiento y el pensamiento no-blanco quedaba inferiorizado y restringido. En consecuencia, la ciencia “oficial” el conocimiento “legítimo” se ubicaba en Europa.

En este punto acerca del pensamiento y la ciencia producida es importante detenerse. ¿Qué pasó a lo largo de nuestra historia para que las ciencias en América, los movimientos sociales, revolucionarios, de liberación, tomaran como punto de partida las ideas que partían del pensamiento de los centros de poder? En algún punto, los movimientos sociales y los y las pensadoras y cientistas sociales comprometidos con la causa americana y latina, envueltos en los procesos de descolonización, han tomado como punto de partida las ideas que emanaban de los países colonizadores. Debemos descolonizar entonces nuestros pensamientos colonizantes. No se trata únicamente de llegar a un objetivo altruista “descolonizar nuestra América” sino que hay un trabajo epistemológico necesario que debemos transitar tomando en cuenta todo el conocimiento producido en el ámbito local, sistematizando el trabajo de los movimientos sociales y teorizando la vida del cuerpo social que habitamos, contradictorio y multipolar. En este punto a fin de poder repensarnos caben algunas preguntas: ¿Por qué el Che fracasa en Bolivia? Entre otras cosas, porque no habla ni aymara ni quechua. No puede entrar en diálogo diría Freire. ¿Qué hacía el Che en el Congo? Con toda la admiración que entiendo compartimos los latinos por él: ¿No era esa una forma de la política vanguardista donde el pensamiento y el liderazgo no-blanco estaba puesto en un lugar de inferioridad? ¿Qué lugar tuvieron los campesinos y qué lugar tienen hoy? ¿Cuando hablamos de los pueblos nativos, por ejemplo, en Argentina, por qué en general hablamos de “integrarlos”? ¿Integrarlos a qué, al “avance” al “desarrollo”? ¿El avance y el desarrollo no trajo para ellos enormes males y sufrimientos?

Castro y Grosfoguel elaboran un concepto muy interesante: El pensamiento heterárquico. Afirman que las relaciones de dominación están dadas por el sistema económico capitalista y por la producción cultural y el capital simbólico que se produce y reproduce, al mismo tiempo. En palabras de ellos, el pensamiento heterárquico “es una red global de poder, integrada por procesos económicos, políticos y culturales, cuya suma mantiene todo el sistema”.

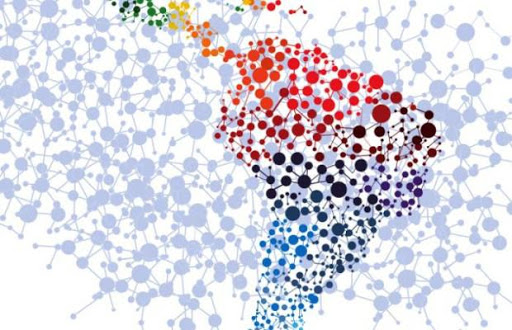

Es entonces, que, si el pensamiento heterárquico nos fue y es impuesto, tendremos el deber de elaborar un pensamiento heterárquico propio. Porque si las relaciones de dominación están basadas en una red global de poder, para la construcción descolonial habrá que pensar en una red global propia. Donde no sólo pensemos y teoricemos sobre lo político y económica, sino también sobre lo cultural como capital simbólico de fuerte carga en la producción y reproducción del orden social.

Es un desafío para y desde las ciencias sociales, junto a los movimientos sociales, hacer que la cultura local adquiera mucha más fuerza de la que actualmente tiene. Crear y producir nuevos lenguajes para nombrar el mundo que habitamos, con categorías propias, populares, campesinas, indígenas y feministas. En ese movimiento holístico es que debemos generar un capital cultural no alternativo sino propio. Lo alternativo es dependencia, en menor o mayor medida, de una central de la cual nosotros somos la eterna periferia, e inmersos sólo en la medida en que seamos quienes nos esforcemos por, algún día (como una promesa o tierra prometida), llegar a ese estadío “superior” que, ya sabemos, nos va a ser negado: por mestizos, por no-europeos, por no- blancos, por indígenas, por negros, por latinos. En definitiva: porque la cultura hegemónica instala al Ser en la Europa del norte y blanca, y el resto del mundo no Es, apenas transita por la tierra.

La propuesta consiste en empoderar nuestra cultura, nuestras raíces y pensamientos, no ser lo que no somos y crear otra red global de poder. Para esta empresa será necesario que la producción epistemológica se piense a sí misma y desde aquí mismo. Que estén presentes en las teorías del conocimiento el Quechua y el Aymará; que se enseñen idiomas de nuestros pueblos latinos validando nuestra historia y raíces. Es necesario que podamos revisar las prácticas de las ciencias sociales y ver los motivos (para no repetirlos) que nos llevaron a dejar en el plano de lo místico o “creencias populares”, por ejemplo, el conocimiento de los mapuches sobre el cuidado del medio ambiente y de la tierra.

Hacer jornadas de reflexión donde pongan su voz los feminismos, los movimientos indígenas, los y las cientistas sociales, maestros, maestras y dirigentes. Desde allí generar un pensamiento heterárquico descolonial. Deben ser parte del currículo de los profesorados las pedagogías latinoamericanas críticas. Nos debemos el cometido de no ser más “el otro” sino ser nosotros. Ahora bien, está claro que las relaciones de dominación coloniales en las que estamos inmersos no las podemos socavar únicamente con jornadas de pensamientos y reflexiones. También es cuestión desde las ciencias sociales marcar una agenda pública refrendada por vastos sectores del cuerpo social.

Al tiempo que las acciones gubernamentales deben estar orientadas (las debemos orientar y sugerir) hacia la erradicación del colonialismo, por ejemplo, la usurpación en nuestras Islas Malvinas. Deben orientarse hacia un cambio de las relaciones comerciales y de la división internacional del trabajo, donde nuestros países latinos no estén condenados a las demandas y necesidades del capital mundial. Fue motivo de orgullo para nuestro país por años y años ser el granero del mundo, pero se explicaba poco acerca del lugar que teníamos en el mundo. ¿Un granero del mundo con explotación infanto-juvenil para levantar la cosecha? Explotar a nuestros niños para alimentar a Europa no es un buen negocio.

Quedan planteados algunos interrogantes: Si las relaciones de dominación son una red global de poder, ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo cultural o por lo político? ¿Cómo hacemos para avanzar en ambos planos simultáneamente? Será cuestión de seguir reflexionando, articulando, proponiendo y debatiendo. Hay un camino. Debemos encontrar las formas y los métodos.