_

El neoliberalismo es la ideología dominante a partir de la década de los años ’70 del siglo pasado. En realidad, no es una ideología nueva, sino que es el viejo liberalismo económico al que, como a muchos productos de consumo, le cambiaron el nombre y el envase para que den la impresión de novedosos.

Conviene recordar que se da como fecha de nacimiento del liberalismo como corriente ideológica al año 1690, con la edición del trabajo de John Locke “Segundo tratado del gobierno civil”, que es la consecuencia directa de la evolución del pensamiento occidental a partir del humanismo del Renacimiento. La concepción liberal parte del principio de que existen derechos naturales inherentes a la persona humana, que son anteriores y superiores a toda organización social: son los derechos a la vida, la libertad, la propiedad; incluye la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de elegir el trabajo,que son inalienables y que hacen a la esencia misma del ser humano. A este ideal liberal le debemos, en gran parte, la vigencia actual y mundial de los derechos humanos.

El liberalismo económico es contemporáneo al liberalismo filosófico y político y, en general, sostenido por los mismos pensadores. Pero no son lo mismo. El liberalismo económico nace en Francia con los fisiócratas y se consolida en Inglaterra con Adam Smith. La idea básica es que existen leyes naturales que rigen la producción y distribución de los bienes, que los hombres -cada uno en su egoísmo individual buscando su propio interés- logran la óptima asignación de los recursos, por lo que el estado debe abstenerse de intervenir. Es la frase famosa de los fisiócratas “dejad hacer, dejad pasar, el mundo camina solo”, o el concepto de “la mano invisible” que gobierna las relaciones sociales de producción, según Adam Smith.

El liberalismo económico y su idea de la división internacional del trabajo se adaptó perfectamente a las necesidades del creciente capitalismo inglés que, con el comercio, fue unificando al mundo; así se convirtió en el “único saber” del quehacer económico. Hasta 1930, en que la crisis y el fracaso de las políticas recomendadas lo desacreditó totalmente. Vino entonces el auge del keynesianismo, que propugnaba la intervención de los estados en la economía y la necesidad de políticas redistributivas del ingreso.

En los años ’70 del siglo pasado hubo un verdadero cambio de época. Luego de la crisis del petróleo el capitalismo industrial se convirtió en capitalismo financiero, lo que implica la transnacionalización de los movimientos financieros, que superan muchas veces al total de intercambios comerciales. Las intervenciones estatales y las políticas regulatorias y sociales fueron vistas como trabas para la actividad económica, por lo que el liberalismo económico, ahora denominado neoliberalismo, fue adoptado con fervor por las fuerzas económicas dominantes. Posiblemente tenga razón el intelectual brasileño Franklin Serrano cuando sostiene que “algunas teorías económicas son argumentos puramente ideológicos, cuya función es defender ciertos intereses materiales. Con frecuencia, solo son una ‘teología’ de las clases privilegiadas propietarias”.

A partir de entonces, a la política económica la dicta el mercado. Se eliminan las regulaciones gubernamentales, se recortan los impuestos a los ricos, se destruyen los sindicatos, se firman acuerdos de libre comercio y se lleva al extremo los principios de la división internacional del trabajo: los países dependientes son productores de materias primas, las industrias se localizan en aquellos que cuentan con abundancia de mano de obra y con bajo salarios, y los países centrales se dedican a los servicios, las innovaciones, y a la conducción y control del sistema mundial.

Pero el libre comercio y la libre empresa llevan a la concentración de la riqueza (a nivel mundial, el 0,1% de la población tiene ahora tanta riqueza como el 50% de la población mundial), mientras que la eliminación de controles y regulaciones gubernamentales llevan al fortalecimiento de los monopolios trasnacionales y a un fuerte incremento de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Los intereses de las grandes mayorías se ven perjudicados para que una ínfima minoría incremente sus privilegios. A simple vista esta situación es incompatible con la democracia.

Al respecto es conveniente ver los antecedentes históricos.

1-Locke suponía que inicialmente el hombre vivía en absoluta libertad con el uso irrestricto de sus derechos naturales y que, para resguardarlos, constituyó la sociedad civil con un gobierno en el que delegó expresamente parte de sus poderes. Pero aquellos poderes no delegados continúan siendo de los individuos, por lo que el estado no puede avanzar sobre ellos. Es más, el hombre tiene el derecho a rebelarse contra el estado si este pretende avanzar por encima de los límites de las facultades delegadas y, de esta forma, se vuelve tiránico. Los primeros liberales, Voltaire en particular, sostenían que el egoísmo es el motor de la conducta humana; eran individualistas, dando prioridad a la defensa de los derechos personales como la libertad personal (que solo debía ser restringida para conservarla), la seguridad y la propiedad. En general desconfiaban de las masas incultas, por lo que estaban alejados del ideal democrático.

En cambio, la democracia moderna tiene su origen teórico en Rousseau (1712-1778) que en su obra “El contrato social”, al igual que Locke, suponía la existencia de un estado natural original donde, a diferencia es este último, allí existía la igualdad y no se conocía a la propiedad privada; este estado idílico se rompió cuando algunos pretendieron apoderarse de bienes; entonces los hombres, en defensa de sus derechos, hicieron un contrato social por el cual se sometieron a las decisiones colectivas tomadas por mayoría. Es decir, para los liberales el hombre mantiene todos los derechos no delegados expresamente y ninguna decisión mayoritaria puede afectarlos; para Rousseau la soberanía, que es indivisible, ha sido delegada en la sociedad civil y el hombre debe acatar las decisiones mayoritarias, aunque vayan en contra de sus intereses.

El divorcio inicial entre liberalismo y democracia se puede confirmar leyendo la historia de nuestro país. Los hombres que hicieron la Argentina moderna en la segunda mitad del siglo XIX eran profundamente liberales pero nada democráticos; para que todos los hombres mayores tuvieran derecho a un voto universal y secreto hubo que esperar al principio del siglo XX, y para que las mujeres votaran debió transcurrir todavía hasta mediados del mismo. Pero inclusive entones, cuando los intereses materiales estaban en juego, no tuvieron reparos en recurrir a los golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1966, 1976) o, a partir de 1955, en proscribir a sus rivales.

2-Si bien el liberalismo y la democracia confluyeron en el siglo XX, el neoliberalismo nace asociado a experiencias autoritarias: en Chile de Pinochet o aquí, con Videla y Martínez de Hoz. Este solo ejemplo muestra claramente la asociación del neoliberalismo con el liberalismo económico pero el alejamiento a los valores del liberalismo inicial, el de los derechos a la vida y a la libertad.

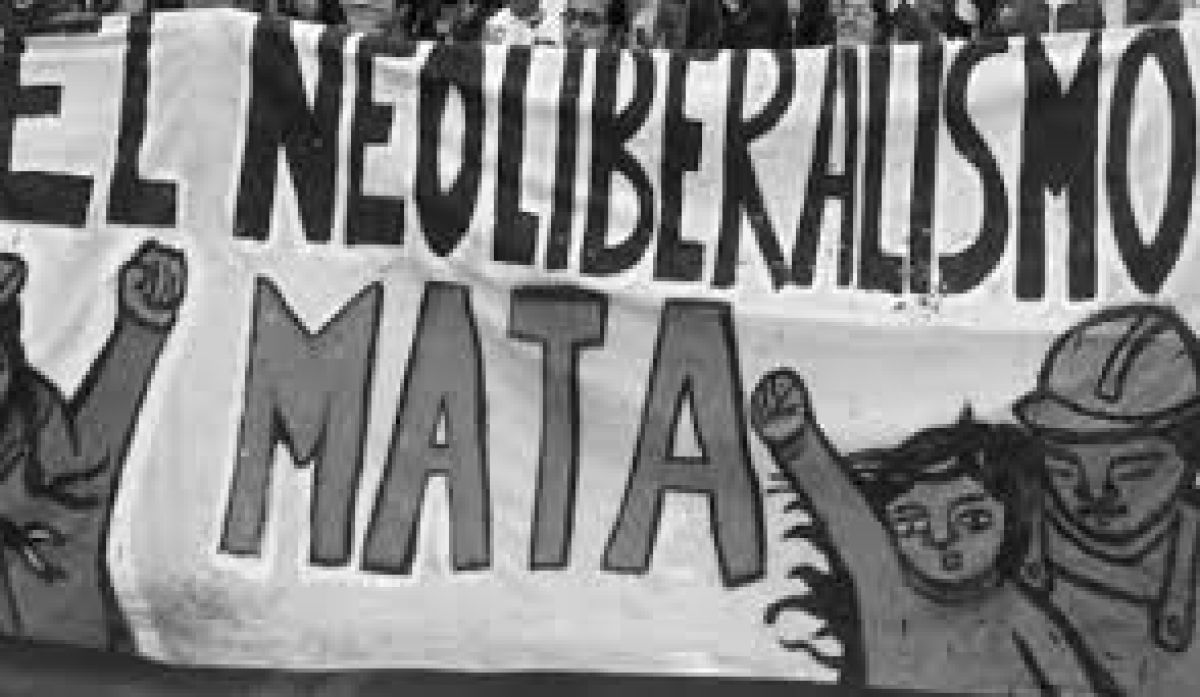

En el resto del mundo su experiencia ha ido acompañada de protestas populares y, como contrapartida, aumento de la represión estatal.

La difícil coexistencia entre neoliberalismo y democracia ha perdurado mediante un discurso unificado para moldear a la opinión pública, con los grandes medios de prensa subordinados a los intereses dominantes, con un poderoso programa propagandístico e, inclusive, con la persecución mediática y judicial de líderes populares o sindicales. Pero ese arsenal defensivo tiene sus límites: en primer lugar, el choque de intereses no puede ser ocultados por la propaganda y tarde o temprano las masas toman conciencia de ello; en segundo lugar, como alguien dijo, “se puede mantener engañados a pocos por mucho tiempo y a muchos por poco tiempo; lo que no se puede hacer es mantener engañados a todos por mucho tiempo”.

Es decir, el autoritarismo está en el ADN del neoliberalismo y cuando este se profundiza, por sus consecuencias sociales, se vuelve incompatible con la auténtica democracia. La aparición de los Bolsonaro no es una casualidad.