_

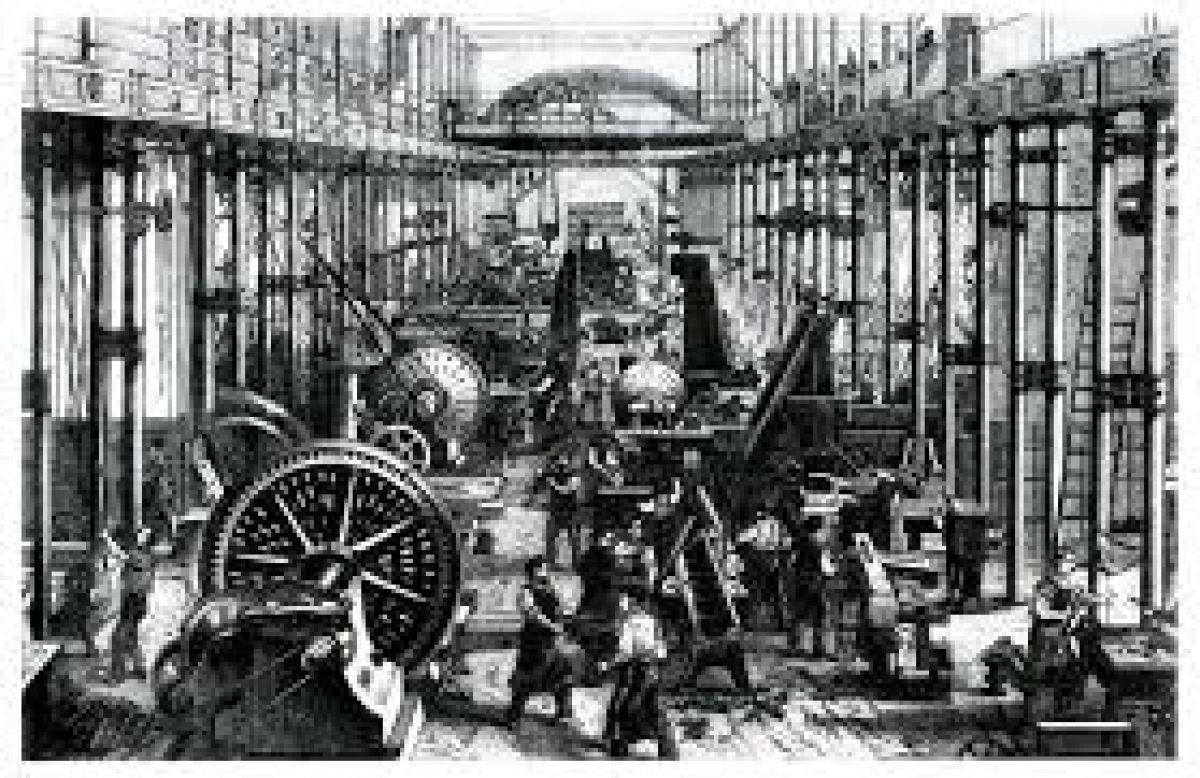

La revolución industrial iniciada en el siglo XVIII fue producto de una serie de circunstancias históricas que la hizo posible y por el accionar de hombres prácticos, trabajadores en la industria textil o en las minas de carbón, que fueron ideando a las primera máquinas que elevaron la productividad del trabajo. En general, en los primeros tiempos, la ciencia no tuvo nada que ver con el avance industrial. Pero esa situación no duró mucho: ya en el siglo XIX los conocimientos científicos empezaron en forma creciente a ser parte de las innovaciones.

Y en el siglo XXI no hay avance tecnológico sin el conocimiento científico e ingenieril. Es más, por la complejidad creciente de aquel prácticamente no existen más inventores aislados sino que el trabajo se realiza en equipos, con una constante comunicaciones entre las distintas comunidades de investigadores. La investigación que culmina en innovaciones productivas requiere cada vez de más tiempo y costos más grandes, lo que vuelve a las empresas privadas renuentes a enfrentarlos. Por eso en los países que progresan el Estado es el que cumple esa función.

La industria de la aviación, los motores jet, los microship, el desarrollo Informático, Internet, GPS, la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica para la explotación de gas y petróleo, el algoritmo de búsqueda de Google, la tecnología que está detrás del IPhone de Apple así como la biotecnología y el 75% de las nuevas drogas aprobadas por el Departamento de Salud de Estados Unidos son conquistas de conocimiento logradas porque el Estado las financió.

La disyuntiva que se presenta a todos los países es: o bien avanzan en el mundo moderno, un mundo basado en el conocimiento, invirtiendo en investigación, o se resignan a ser un país proveedor de materias primas, con una economía primarizada.

Argentina parecía haberlo entendido y tomado una decisión correcta: en el año 2004 el salario de los científicos aumentó el 50% y se crearon 400 cargos de investigadores y 1.300 becas; desde entonces y hasta 2015 crecieron entre 100 y 300 anuales. Se ajustaron los sueldos de los investigadores por encima de la inflación y se les otorgó un régimen especial de jubilaciones. Se promovió la investigación en las universidades y el Conicet pasó de 3.600 investigadores y 1.800 becarios a 9.000 y 10.000 en el 2015. Se repatriaron 1.200 científicos, y se construyó 500.000 m2 de nuevos laboratorios e instalaciones científicas. Se creó un instituto en biociencias; se fabricaron radares y satélites y se avanzó en diversas áreas del conocimiento.

En nuestro país son conocidas instituciones públicas como INTA en la innovación agropecuaria, INTI en la industrial, Conae para actividades especiales así como el Conicet en la investigación científica. Además, un gran impulso a la investigación se dio en el presente siglo con la creación de Arsat (Argentina Satelital, en el 2006) y con del ministerio de Ciencia y Técnica al año siguiente.

Con el nuevo gobierno conservador hubo un cambio violento de timón en la política de ciencia y técnica, que se materializó con cesantías en el ministerio, el INTA e INTI y la reducción en el ingreso de investigadores y becarios al sistema. Se suspendió la construcción del tercer satélite, que tenía previsto entrar en funciones en el año 2019, afectando a la prestigiosa firma regional Invap, y se permitió el servicio de satélites extranjeros, lo que hace prever la intención de privatizar a Arsat.

Se disminuyó en términos reales el presupuesto de las universidades nacionales y el de Ciencia y Técnica. Según el colectivo “Defendamos la ciencia” en el año 2016 se hubieran necesitado 6.500 millones de pesos más para mantener el gasto del año anterior; esa tendencia al empobrecimiento de la investigación continuó en el tiempo: del 1,53% del presupuesto en el año 2015 se pasó al 1,4% en el 2017 y a 1,2% este año. Y para completarlo, ahora han anunciado un recorte de 3 mil millones de pesos en los menguados presupuestos de las universidades nacionales.

El ministro Lino Barañao trató de justificar esta política en base a la cantidad de pobres que existen en el país. Sin embargo, según el sociólogo Daniel Schteingart (citado por Diego Rubinzal en Cash del 3-9-17), con la exigencia de la línea de pobreza argentina hoy China tendría 60% de pobres y en 1996 el 98%; a pesar de ello China aumenta el número de científicos, gracias a lo que viene creciendo en forma espectacular; hoy tiene 53% más de investigadores per cápita que nuestro país. Esto significa que por cada investigador argentino hay 52.747 chinos estudiando y avanzando en el conocimiento científico básico y aplicado.

Claro que esta política neoliberal contraria a la investigación no debe extrañar. Ya había ocurrido en los años de la dictadura y también durante el gobierno de Menem; fue durante ese período que el ministro emblemático del neoliberalismo, Domingo Cavallo, mandó a los científicos a “lavar los platos”.

Esta situación despertó la atención en el mundo científico. Así, la revista científica “Nature”, una de las más prestigiosas del mundo, en un artículo publicado el año pasado se ocupa de la situación de la ciencia en Brasil y dice: “Brasil no es el único país de Sudamérica donde los científicos sufren la política económica. Argentina, el país de Sudamérica con más premios Nobel, también se encuentra ante un futuro sombrío. Ambos países dieron un giro hacia la derecha con gobiernos que no valoran la investigación. El presidente argentino Mauricio Macri redujo 36% el presupuesto de Ciencia y Técnica”.

Así nos va.