_

Hyman Minsky, nacido en Chicago en 1919 y fallecido en 1996, fue un destacado economista norteamericano. Nació y estudió en el centro del neoliberalismo, reconocido por ser la cuna de los llamados “Chicago boys”, pero siempre rechazó como una ilusión la supuesta estabilidad capitalista. Tempranamente (1974) escribió que “una constante fundamental de nuestra economía es que el sistema financiero oscila entre la robustez y la fragilidad y esa oscilación es parte integrante del procesos que genera los ciclos económicos”. Coincidía con Kalecki al sostener que “la inestabilidad es una imperfección inherente al capitalismo de la que este no puede escapar”.

En los años ’80, cuando estaban de moda las teorías de los “mercados eficientes”, se opuso a la liberación económica y a la desregulación; defendió la intervención de un Estado fuerte que controlara la economía, lo que le significó el enfrentamiento con los intereses de Wall Street y con el discurso de los “popes” del pensamiento único. Inclusive von Hayek y Friedman lo ridiculizaron y, mientras estos recibían el premio Nobel, Minsky era relegado al olvido.

Anticipó, con muchos años de antelación, la fuerte crisis financiera que aparecía como inevitable dado el desarrollo del capitalismo especulativo. Por esa razón, a partir del año 2008 obtuvo fama y fue estudiado, citado y reeditado.

Escribió sobre los mercados financieros y desarrolló un plan para combatir la desocupación. Pero lo que hoy nos interesa de Minsky es su clasificación de las empresas en tres grupos: 1- la “cubierta”, cuyo grado de endeudamiento no afecta su normal desenvolvimiento y puede pagar sin problemas las cuotas de capital e interés de sus deudas; 2- la “especulativa”, cuyo flujo de caja permite pagar los intereses pero no podría afrontar la devolución del capital: necesita permanentemente refinanciaciones; y 3- la “Ponzi”, cuyo flujo normal de caja no alcanza a cubrir los intereses de la deuda, por lo que requieren una financiación cada vez mayor.

La referencia es a Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos a fines de la segunda década del siglo XX, como prácticamente todos los inmigrantes, sin un dólar en el bolsillo. Convenció a un grupo de conocidos que tenía información europea y contactos como para hacer mucho dinero en la bolsa, por lo que le confiaron una pequeña suma de dinero a la que prometió pagar 50% de interés en 45 días. Como cumplió, la mayoría le dejó el dinero mientras que la noticia se divulgó y cada vez había más interesados en confiarle los ahorros. A los pocos meses la gente hacía cola para que Ponzi le aceptara sus depósitos. Se supo casos de venta de viviendas o de hipoteca para entrar en esa especulación.

Según se investigó, en febrero de 1920 manejaba 5.000 dólares, en marzo 30.000, en mayo 420.000 y en julio ya eran millones. En esos meses vivió a todo lujo, inclusive trajo a su madre desde Italia en primera clase de un buque lujoso y llegó a controlar un pequeño banco, el Hanover Trust Bank of Boston, que le dio apariencias de respetabilidad.

En agosto la bola financiera era tan grande que el gobierno intervino y lo declaró en bancarrota. Se calcula unos 40.000 damnificados por unos 15 millones de dólares (de aquel tiempo, de muchísimo mayor valor que los devaluados dólares actuales). Terminó preso.

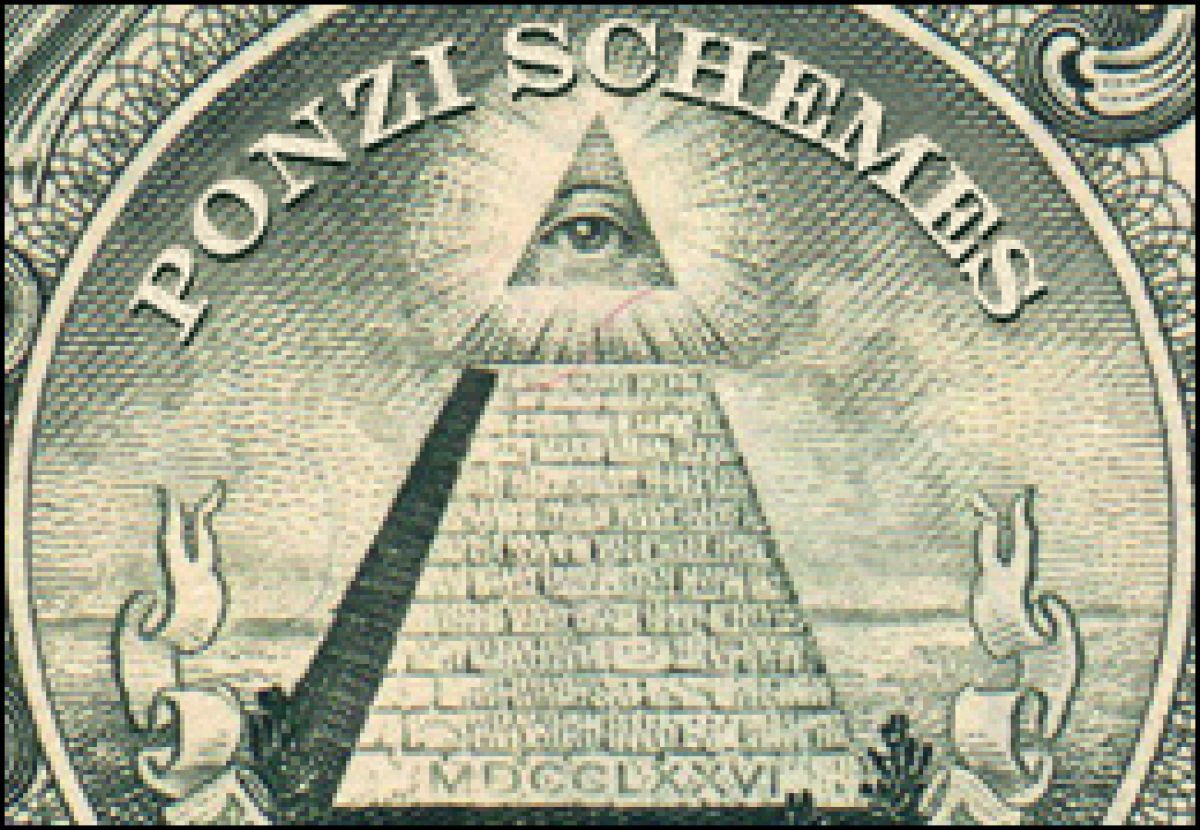

El sistema de Ponzi es muy simple. Se trata de un sistema piramidal que funciona perfectamente mientras la base se expande: nuevos depositantes entregan el dinero con el que se les paga la supuesta ganancia y devuelve el capital a los anteriores. Generalmente, al cobrar, la gente deja la plata en depósito para seguir logrando ganancias altas y fáciles, haciendo posible la supervivencia del sistema, pero si lo retira no importa: se convierten en propagandistas que traerán nuevos “clientes”. Hasta el momento en que los nuevos depositantes no aparecen, empiezan las dudas y el sistema se cae. El rey del efecto Ponzi es Bernard Madoff quien, según su propia confesión, hasta el año 2008 “hizo humo” unos 50.000 millones de dólares.

La idea de Minsky la podemos extender a los Estados. Un Estado-Ponzi sería aquel que sus ingresos normales (es decir, el saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la proveedora genuina de divisas) no le permite afrontar los servicios de la deuda externa (amortización más intereses) por lo que, para funcionar, requiere más y más financiación, con un crecimiento exponencial de la deuda externa. Hasta que la crisis termina con la experiencia.

Argentina tiene experiencia como Estado-Ponzi: la vivimos en los años ’70 (terminó con la crisis de 1982 y la “década perdida”) y en los años ’90, que finalizó con el default y la crisis del año 2001. Y ahora la volvemos a sufrir: con la apertura económica las importaciones tuvieron un fuerte crecimiento mientras que las exportaciones se estancaron; ese déficit comercial se cubre con nueva deuda, lo mismo que los intereses y las amortizaciones de las deudas que van venciendo; simultáneamente, la liberación de los mercados financieros disparó la demanda de divisas para ahorro doméstico y recrudeció la fuga de capitales. Según un estudio de la Fundación Germán Abdala el piso de las necesidades de divisas (aumento del endeudamiento externo) para el próximo año es del 8,6% del PBI.

En dos años de gobierno de “Cambiemos” la deuda externa en manos de particulares más que se duplicó. Es fácil adivinar como termina esta experiencia.