_

“La grieta” es el fenómeno que gobierna la realidad por estos días, casi toda discusión de nuestra cotidianidad se convierte en un Boca vs River. Las redes sociales, nuestros grupos de Whatsapp y las charlas en una fila de banco o parada de colectivo muestran, en muchas ocasiones, posturas irreconciliables casi con todos los temas de la actualidad de nuestro país.

“Nos están inyectando veneno”, denunció una referente política a principios de año en relación a las vacunas Sputnik V –vacunas que se demostró que tienen una alta eficacia contra el Covid-19-; “pidieron coimas a Pfizer”, vociferó la presidenta del PRO en los últimos días y fue desmentida por el propio laboratorio. Esas y otras miles de noticias circulan en las redes sociales, forman opinión y generan un torbellino que parece nunca acabar.

Ante este fenómeno, Babel entrevistó al doctor Enzo Completa, quien analiza el fenómeno de “la grieta. ¿Por qué se profundiza? ¿A quién beneficia? La premisa es reflexionar sobre este fenómeno y saber si nos tendremos que acostumbrar a lidiar con ella o administrarla de acuerdo a cómo nos afecte en nuestra vida.

En un principio, proponemos a este especialista la reflexión sobre “la grieta”. ¿Es un fenómeno nuevo o es algo que siempre pasó? “Vivimos en una democracia polarizada, separados por una grieta profunda que nadie reconoce haber provocado, pero que todos y todas hemos ayudado a profundizar. La famosa chicana política sobre los “70 años de peronismo”, las acusaciones entre chori-planeros y trolls macristas o la popular dicotomía entre “república versus infectadura” no son más que simples pero efectivas falacias que retroalimentan y amplían esta grieta. Desde ambos lados del abismo se declama estar en favor de la unidad de los argentinos, pero ante la primera oportunidad se descalifica al otro por su pensamiento o posicionamiento político”, analiza Completa.

En ese sentido, apunta que se trata de “una polarización que siempre es estigmatizante, que no hace foco en las alternativas para superar los grandes problemas del país o de la provincia sino en achacar la culpa de los mismos al adversario político, presentado siempre como un enemigo”.

Desde una perspectiva filosófica, este docente universitario asegura que, “Aristóteles alertaba sobre la existencia de las falacias, presentadas como recursos retóricos, en apariencia correctos, pero en verdad engañosos, destinados a persuadir a la contraparte. En sí misma, la grieta es una falacia metafórica, utilizada por algunos sectores hegemónicos para englobar a todo aquello ‘que divide a los argentinos’, con el fin de potenciar la división nacional y de impedir la posibilidad de construir un gran pacto socioeconómico y político, que construya consensos en torno a la unidad nacional y que convoque a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales a trabajar en favor de una agenda de temas estructurales asociados a la producción, la inclusión, el fortalecimiento de la democracia y la distribución del ingreso”.

Buscando una matriz histórica, Enzo Completa advierte que “la grieta no es nueva –puesto que puede ser rastreada hasta la época de los unitarios y federales- ni necesariamente auténtica, pero sí muy efectiva para obligar a la ciudadanía a optar entre dos opciones, a tomar ‘partido’ por un bando o el otro”.

Ante este fenómeno que, como señala el entrevistado, “se puede rastrear hasta los unitarios y federales” –o incluso antes-, cabe preguntarnos si es algo que nos atañe solo a quienes vivimos en la Argentina o si se presenta con diferentes matices en todas las democracias modernas.

En este sentido, el entrevistado asegura que “no se trata de un fenómeno propio de Argentina, sino que la grieta está presente en todas las sociedades. No importa en qué país posemos la mirada siempre vamos a encontrar una grieta entre buenos y malos, entre solidarios y egoístas o entre morales o inmorales... Por supuesto que la política no se ordena entre buenos y malos, eso es mentira. Hay corruptos y gente noble de ambos lados de la grieta”.

En términos teóricos este tipo de argumentos binarios remite a la famosa categoría política desarrollada por Carl Schmitt en Alemania hace un siglo. Para este autor, muy cercano al ideario nazi, la política se reducía a la existencia de “amigos y enemigos”. “En otras disciplinas, como la moral, un problema puede ser definido en términos de la distinción bueno-malo o justo e injusto. En el plano de la política, sin embargo, el criterio que prima siempre es la distinción entre amigos y enemigos”, explica el docente.

De esta manera, siguiendo a Schmitt, la política es sinónimo de guerra, por lo que quien hace política construye su identidad política a partir de la definición de un enemigo común. “Lamentablemente, el nazismo leyó muy bien a Schmitt y decidió llevar al extremo esta idea, hasta el punto de plantear la eliminación física de los enemigos. Justamente por esta razón mucha gente se ha negado a leer y a estudiar a Carl Schmitt. Tal como le sucediera a Woody Allen en su película ‘Misterioso asesinato en Manhattan’, temían que al hacerlo les dieran ganas de invadir Polonia. Lo importante acá es evitar caer en esta falacia. Salvando las distancias, queda claro que esta categoría política sobrevivió a los juicios de Nüremberg y sigue vigente en la grieta que separa hoy a la sociedad frente a los políticos”, apunta el politólogo.

Salida a la grieta

Con el panorama planteado y los antecedentes de las últimas campañas presidenciales, donde tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández proponían cerrar la grieta, pero luego hicieron uso de la misma, nos preguntamos: ¿Hay salida a la grieta? ¿O es algo que se va a profundizar cada vez más?

Ante esta consulta, el entrevistado asegura que “En términos de real politik parece ingenua la posibilidad de cerrar la grieta básicamente porque la misma no es una anomalía del sistema político, sino una representación perfecta de cómo funciona y se reproduce el mismo. Se trata de una realidad ontológica que demuestra que los pueblos se siguen organizando en la actualidad de acuerdo a distinciones políticas de carácter binario”.

Por ese motivo, Completa advierte que “para cerrar la grieta se necesitan las dos mitades. Hay un optimismo en la sociedad, e incluso en algunos medios de comunicación, en favor de que esto suceda, lo cual dista mucho de convertirse en una posibilidad concreta ya que hacia ambos lados de la grieta nadie parece estar genuinamente dispuesto a cerrarla”.

¿A qué se debe esto? ¿Por qué en líneas generales se hace todo por mantener “la grieta”? “La grieta es funcional para ambos sectores de la grieta, los cuales buscan presentar solamente dos opciones con el fin de correr de la escena a los candidatos alternativos”, añade el entrevistado.

Los beneficiados son, fundamentalmente, quienes detentan el poder. “Este año, en el contexto de la visita del presidente Fernández a la provincia, el gobernador Suárez habló en la COVIAR y pidió cerrar la grieta y unirse para pelear contra la pobreza. ¿Qué hizo al respecto desde entonces? Evidentemente hace falta mucho más que simplemente decirlo”, ejemplificó el docente.

Justamente Suárez, quien se opuso a casi todas las medidas del gobierno nacional, hizo poco para “cerrar la grieta” como le reclamaba al gobierno nacional. “Que un gobernador le exija a un presidente que cierre la grieta es una gran falacia, porque la grieta no es un fenómeno espontáneo que pertenece en propiedad a un solo bando político sino un artilugio construido artificialmente desde dos sectores antagónicos. Conceptualmente, es una trampa argumentativa, o si se quiere, una estrategia política. Quienes la utilizan caen siempre en la tentación de diseñar sus discursos y estrategias de campaña en base a argumentos dicotómicos, que desdibujan la posibilidad de transitar por una ‘avenida del medio’”, subraya Completa.

Las redes y la grieta

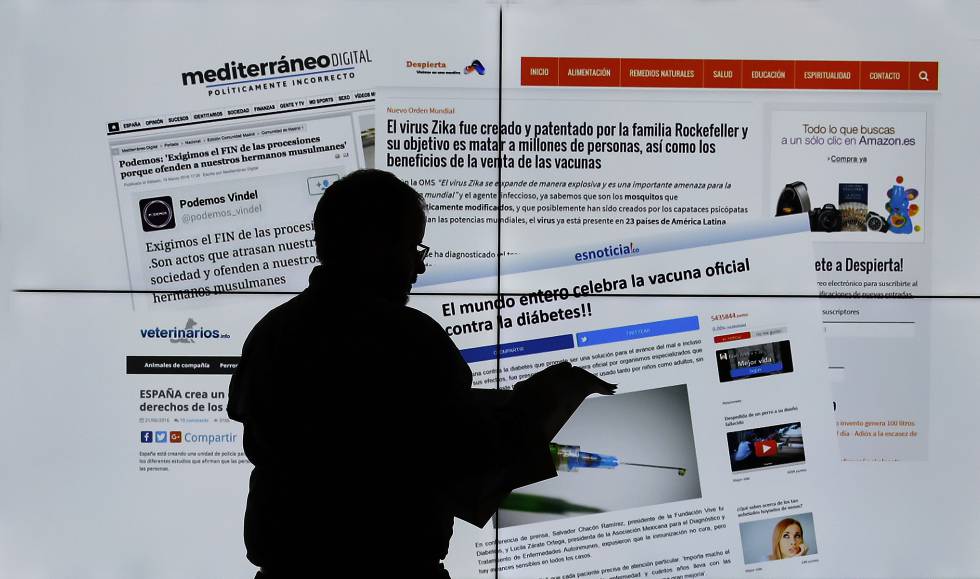

En las redes es donde más se pone en evidencia “la grieta”. La división por mitades se da en casi todos los temas de nuestra actualidad y los niveles de agresividad aumentan cada vez más. Algunas figuras políticas hacen uso de las mismas, incluso, para difundir Fake-News. ¿Qué cabe hacer con esto?

Sin ser un especialista en la materia del uso de redes y más desde una perspectiva de una opinión personal, el docente apunta que “comprendo la importancia que tiene para un político contar con un equipo de profesionales que maneje sus redes sociales, pero personalmente prefiero seguir y leer sólo a aquellos políticos que manejan sus propias redes sociales, aún a sabiendas del riesgo que esto implica para los mismos”.

En ese contexto, Completa añade que “no sigo a ningún político que no maneje sus redes, porque no hay nada nuevo ni divertido allí. A nadie le interesa leer a un bot. No importa si tenes cientos de miles de seguidores, si tu mensaje no es genuino no impactas de lleno en la vida de nadie”.

Además, el docente universitario asegura que “asistimos a la cultura de la cancelación. La gente le quita el apoyo virtual a cualquier figura pública que no comunique sus ideas con naturalidad y genuinidad. Los políticos deberían tomar nota de esto, porque cuando te cancelan te dejan de ver y de escuchar, dejan de consumir tu mensaje”.

Ante esto, Completa analiza que “creo que la nueva grieta es la que separa los que creen acríticamente todo lo que se publica en redes sociales y los que tratamos de determinar su veracidad. Vivimos en los tiempos de la posverdad. La posverdad circula en las redes sociales sin filtros. Allí una ‘mentira deseada’ se viraliza mucho más rápidamente que una ‘verdad no deseada’ Pero una cosa es convertir un rumor en mainstream con el fin de escalar posiciones electorales y otra, utilizar la mentira de manera sistemática para intentar crear y modelar la realidad”.

Por ello, este politólogo asevera que “la política de la posverdad se ha mostrado decisiva para influenciar a los votantes, justamente por esto se puede carecer de una unidad básica o comité barrial, pero no de un bunker digital”.

¿Qué hay de nuevo en esto? “Los poderosos siempre han mentido para conservar o acrecentar su poder. Lo verdaderamente novedoso, quizá, sea el desengaño masivo que demuestra la ciudadanía frente a la realidad que presentan los medios de comunicación, que han fracasado en su tarea de separar lo verdadero de lo falso. Nadie cree en nada. Nos movemos entre sentimientos de antagonismo extremo (“la grieta es moral”) y una bronca generalizada que reclama ‘que se vayan todos’ porque ‘son todos iguales’”, analiza el entrevistado.

Finalmente, Completa asegura que ante un año electoral como el que estamos atravesando, “se hace imperioso que nuestra dirigencia concentre sus esfuerzos en la generación de ideas y soluciones inteligentes, reduciendo al mínimo posible a búsqueda de errores y faltas en el bando adversario”. Es decir, la utilización de “el debate de ideas como escalera para salir de la grieta”.

Pensar con otros, el desafío para salir de la grieta

Completa propone “el debate de ideas” por encima del simple enfrentamiento de posturas antagónicas e irresolubles. En ese marco, la lectura del libro “Pensar con otros. Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad”, de Guadalupe Nogués, puede servir como insumo para entender esta realidad y “surfear la ola” de fake news y posiciones encontradas en la que estamos inmersos.

“Podemos estar o no de acuerdo en nuestras posturas, pero necesitamos que la verdad tenga valor. Que los datos, las fuentes, la opinión de los expertos y las construcciones argumentales importan es un principio que debería trascender cualquier grieta”, señala la autora del libro.

Mientras, advierte que “de lo contrario, los hechos se vuelven hechos únicamente en la medida en que encajan en los deseos de cada grupo, de cada tribu. Prosperan los lenguajes que privilegian la capacidad de incitar las emociones, las narrativas que construyen paisajes solo accesibles a quienes compartan la forma de mirarlos. Como los ojos son diversos, aunque el mundo sea uno, el discurso tribal nos separa progresivamente y nos polariza. Y en la tierra baldía alrededor del abismo, crece una semilla prolífica: la posverdad”.

En tiempos de pandemia, con tantas fake-news circulando e intentando “convencer” a un bando; en un año electoral, donde lo que creemos que pasa termina definiendo el voto, es importante parar a reflexionar un momento sobre los fenómenos que gobiernan nuestra realidad.